サンゴ歴

2025年7月27日

天候 曇り時々雨

気温 29度

水温 29度

波高 3メートルややうねりあり

一時は天気図に台風6、7、8と現れて、その影響がどれだけ出てくるのかヒヤヒヤでした。

そのうち八重山周辺には2つの台風が近かったのですが、どれもさほど発達することなかったので、強風大荒れとなることもなく、うねりだけが残る台風でした。

海の中の様子も、被害受けることなく台風前と変わらない元気なサンゴの海が健在の西表島です。

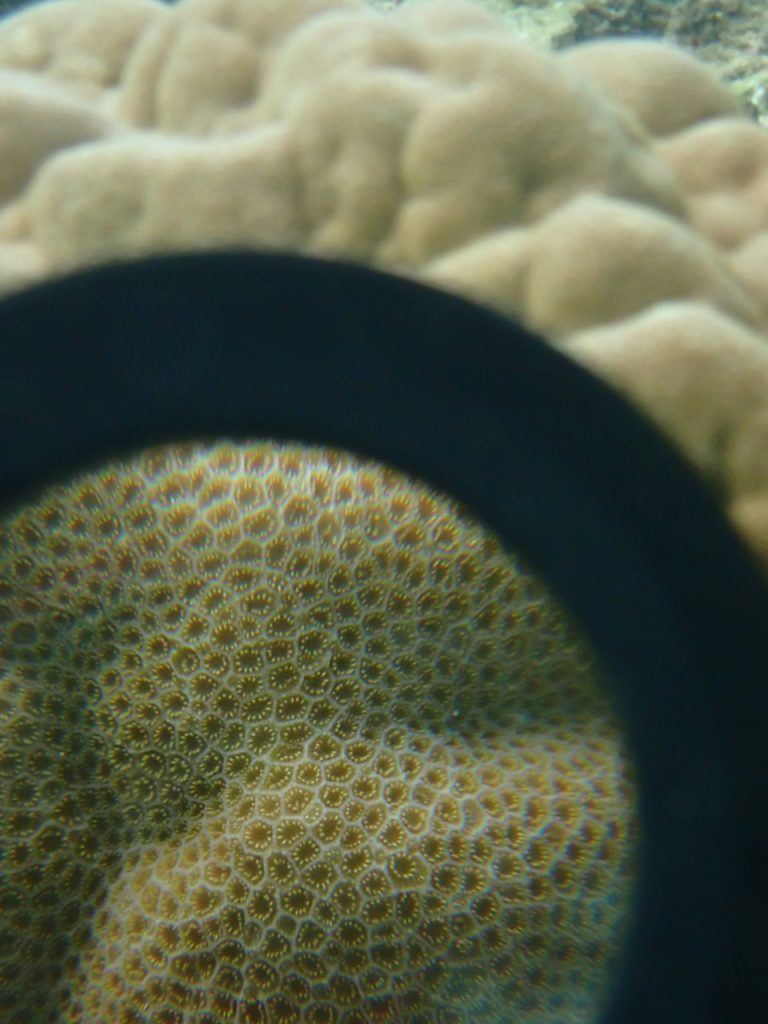

西表はどこ潜っても目にするサンゴですが、サンゴを見ると決まって全体像で捉えますが、その一つの単体のサンゴはものすごく小さくて、1から始まって全体像に達するまでに数えきれない台風と冬のシケを経験して、どれほどの年月と海の中の様子を見続けてきているのか想像を絶するものがあります。

一つの箇所に止まって生きて成長して大きくなるという意味では、陸上にある大木と同じようにも思えますが、サンゴは歴とした動物です。

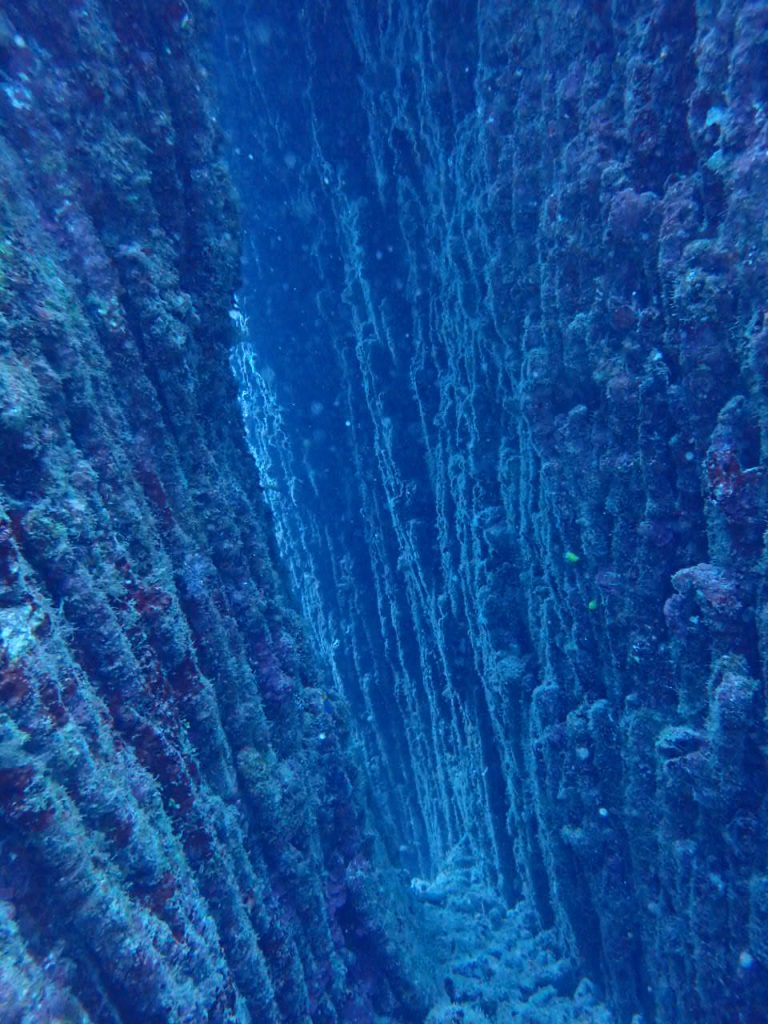

サンゴは成長しながら炭酸カルシウムを沈着させて骨格を大きくしていきます。初めは数ミリの大きさのものが成長を続けて、何百年もすると巨大な塊状サンゴになったり、広範囲に同一種のサンゴが広がることもあります。成長したサンゴが死んでしまうとその骨格だけが残り、そこに別のサンゴの卵が着床して、かつてのサンゴを土台にして新たなサンゴがそこで成長していきます。

どのサンゴも、始まりというか一つの個体は本当に小さく、それがこんな姿を見せてくれているんだ、こんな環境を作っているのかと思うと、壮大すぎて感動させられます。

みなさんもサンゴの全体像だけでなく、その立派なサンゴの1個体ははたしてどれなのか、どんなものなのかを見つけ出してみてくださいね。

これとか歴史もんですよ。この部分とかは、ひょっとして僕が生まれてくる前の時代、いやっそれよかもっと昔の時代からここにあったのかなぁなんて思うとじ〜んときちゃいますよ。

もう一方では、かつて大きな塊状でしたが、オニヒトデの食害や昨今の海水温の上昇で所々死んでしまい、そこへ何年かしてから卵が流れつき、様々のサンゴが着床して成長し、サンゴ盛り合わせみたいになって、そこに新しい生き物もついています。

海の中も歴史がいっぱいで、今見ている眺めている景色は当たり前のものではないと改めて感じますよ。

最新日記

最新日記

コメントを残す